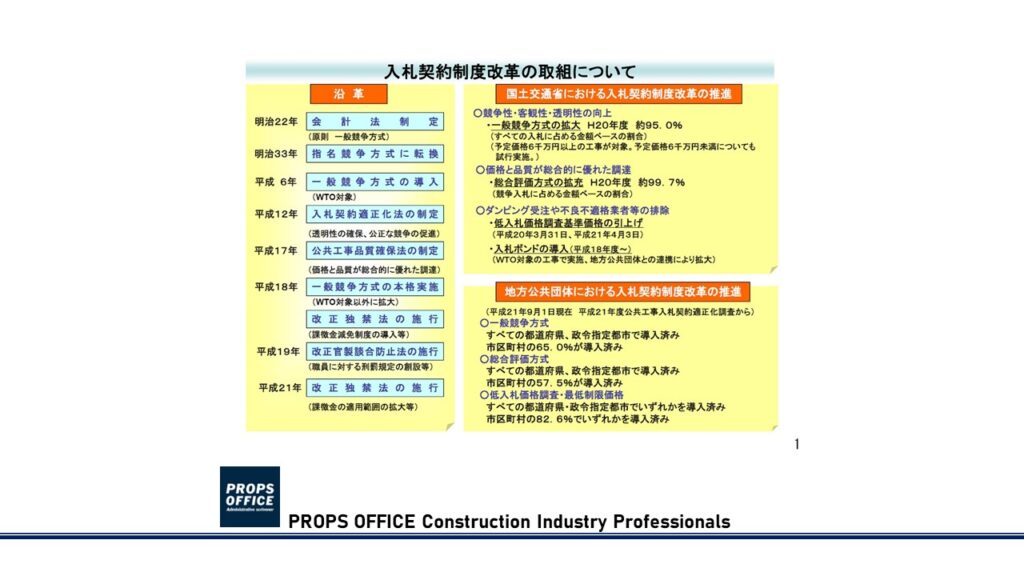

1.入札制度の歴史

公共工事の入札契約制度は、江戸時代において請負業が成立して入札が行われるようになって以来明治時代を経て現在に至るまで、談合や安値受注を防止するために、修正に修正を重ねる歴史を歩んできました。会計法が明治23年に施行され、一般競争入札が原則とされていました。しかしその後に、「談合によって優良な業者が排除される」という声があがり、明治33年に指名競争入札制度が導入されました。昭和22年には公正取引委員会が発足され独禁法が誕生するなど、ここでは書ききれないほどの変遷を経て現在の制度があります。入札の中で談合が常態化すると、競争原理が働かなくなり納税者は知らずのうちにその負担を強いられることになります。入札制度は、最も価値の高い調達の実現、建設業の健全な発達などを目的としています。

2.入札参加資格審査申請

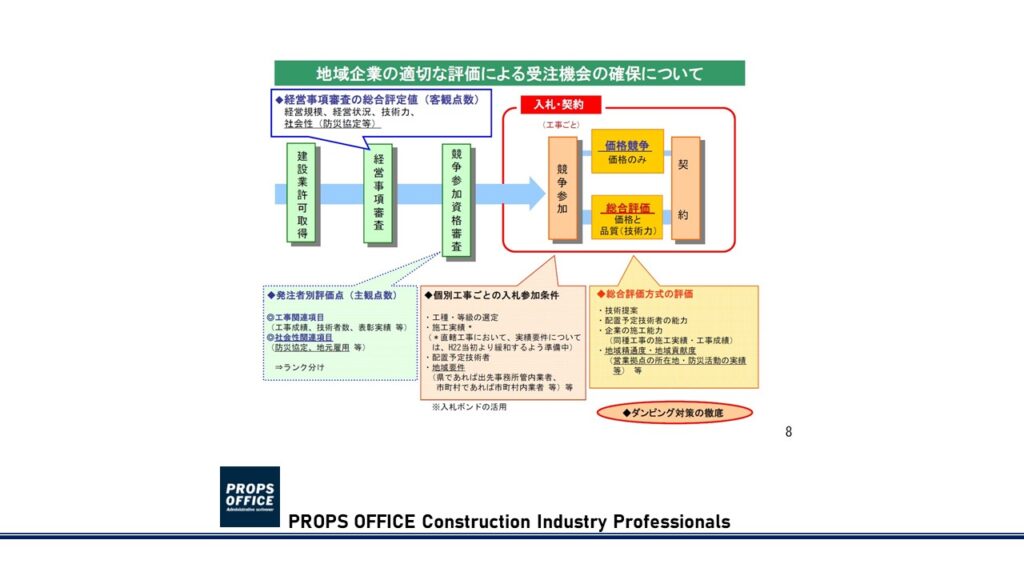

入札に参加する建設業者は、その資格を取得するため発注者から審査を受ける必要があります。その受審を目的とした申請を入札参加資格審査申請といいます。審査項目は、個別工事の性質又は目的によらず常に要求すべき審査項目について審査することで、個別工事の発注の度に審査する手間を省き、発注の合理化・効率化を図っています。

3.審査内容

審査にあたっては、適格性に関する審査に加え、建設業者の経営や技術力に関する客観的事項及び発注者独自の基準に基づく主観的事項の評価を実施し、その評価点(客観点+主観点)に応じ建設業者をランク分けするようになります。