1.建設業法の歴史

建設業許可制度を理解するためには、まず歴史的な背景を知る必要があります。

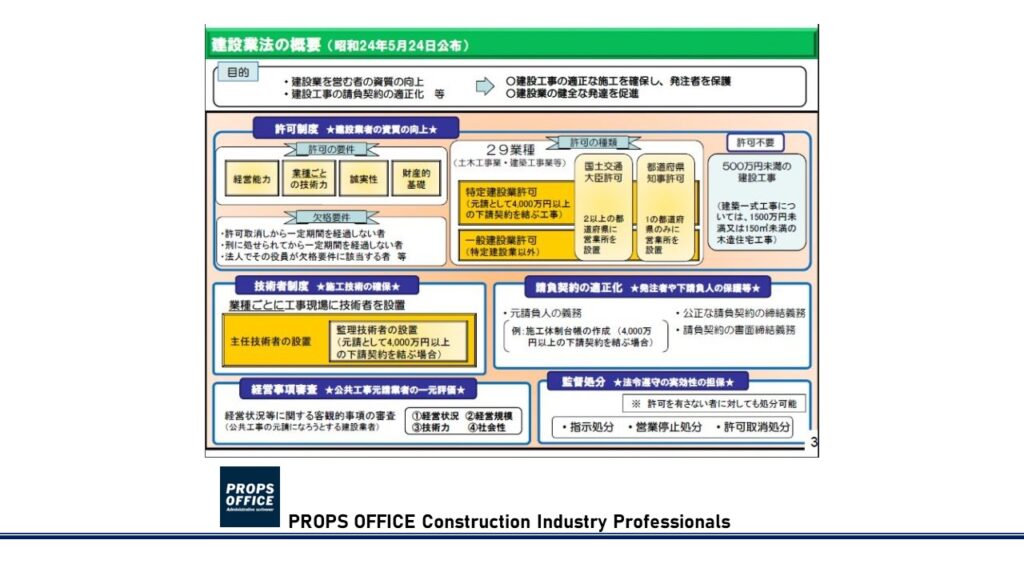

昭和24年に建設業者が急増し、過当競争によるダンピング受注や不適切な施工が蔓延しました。また、工事代金の適切な支払いが行われないことが多くあり、発注者が優位になってしまうがことが問題とされました。これらの課題を解決するため、建設業法が制定され、適正な契約や施工が行われているかどうかを官庁が監視することが可能となりました。

建設業法(以下、法とよびます。)は第1条において、建設業を営む者の資質向上や建設工事の請負契約の適正化などを通じて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することにより、建設業の健全な発展を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。また、建設業は産業の基盤を形成し、国民の日常生活にも深く関わる重要な産業ですが、以下のような特殊性を持っています。

- 1件ごとに設計や仕様が異なる受注産業であり、天候などの影響を受けやすい屋外型の産業である。

- 工場生産ではなく、現地で工事が行われる非装置型の産業である。

- さらには、中小・零細企業が大半を占め、経営や契約関係には前近代的な側面が存在する。

このような多くの特殊性から、法第1条の目的を達成するために制定されました。

2.建設業法等における定義

さて、建設業許可の内容に入る前に、最低限の言葉の定義を揃えておきましょう。

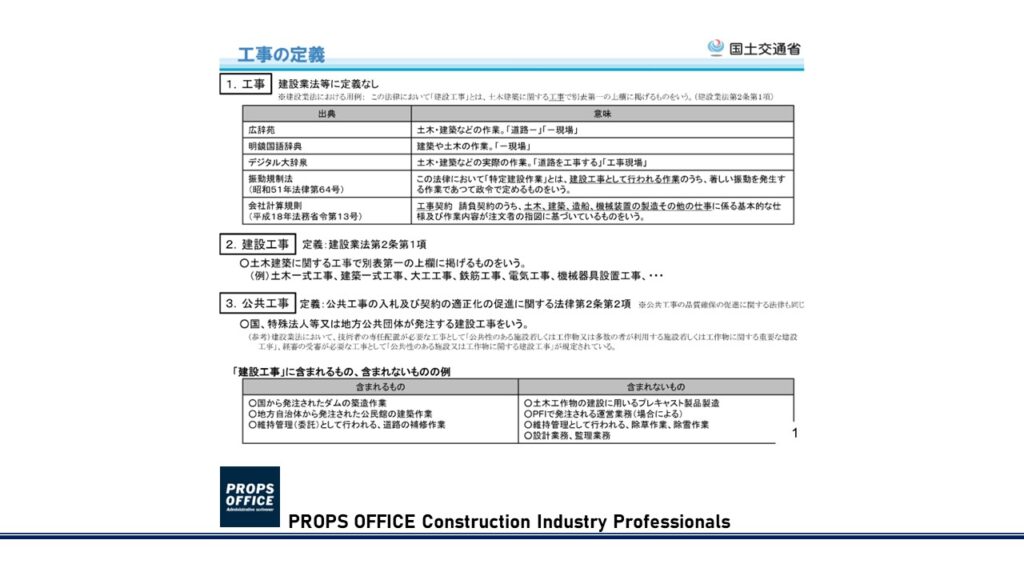

工事とは?

「工事」という文言はいかなるものを指すのでしょうか。実は、「工事」というに文言については法で定義づけられておりません。しかし、「建設工事」という言葉については、法第2条第1項で次のように定義づけられています。

「この法律において建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものを指します。」

別表第一の上覧には、土木一式工事をはじめとした29業種が列挙されています。

建設業とは?

「建設業」については、法第2条第2項において次のように定義されています。

「この法律において建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」

「建設工事」とは、別表第一の上欄に列挙された29業種の工事を指すため、それ以外の特殊な工事に関しては法の埒外(兼業)ということになります。

民間工事と公共工事とは?

続いて、民間工事と公共工事の区分です。これは工事経歴書と深く関係する重要な区分となります。

「公共工事」については公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第2項において次のように定義されています。

「この法律において公共工事とは、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう」

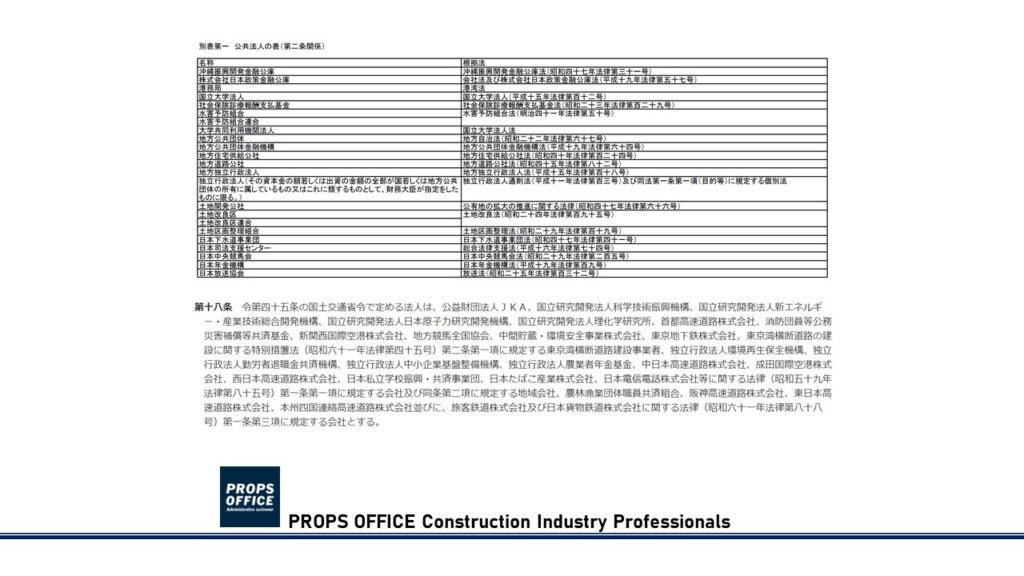

国や地方公共団体(都道府県、市町村)についてはイメージできますが、特殊法人等とは具体的に何を指すのでしょう。様式3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の記載要領においては次のように説明されています。

「「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。」

上記の区別ができていないと、誤った申請をしてしまうことになるため、注意が必要です。

3.建設業の許可とは

請負工事をするには、公共・民間を問わず、建設業許可を受ける必要があります。発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負人も含まれます。個人であっても法人であっても同様に許可が必要となります。

許可を受けずに、「一定の限度」を超える規模・金額の建設工事を請け負うと、無許可営業として罰せられることになります。ただし、「一定の限度」を下回る規模・金額の建設工事を請け負う場合には、必ずしも建設業許可を受けよいこととされています。

「一定の限度」を下回る規模規模・金額の建設工事のことを、法では「軽微な建設工事」といいます。

「軽微な建設工事」とは、以下の工事をいいます。

- 建築一式工事の場合:1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造建築工事

- 建築一式工事以外の場合:500万円に満たない工事

上記の請負金額には消費税額を含みます。また、注文者が材料を提供し、請負金額に材料価格が含まれない場合は、その市場価格及び運送賃を加えた額になります。下請けで作業だけを請け負う場合には注意が必要です。

4.許可の区分

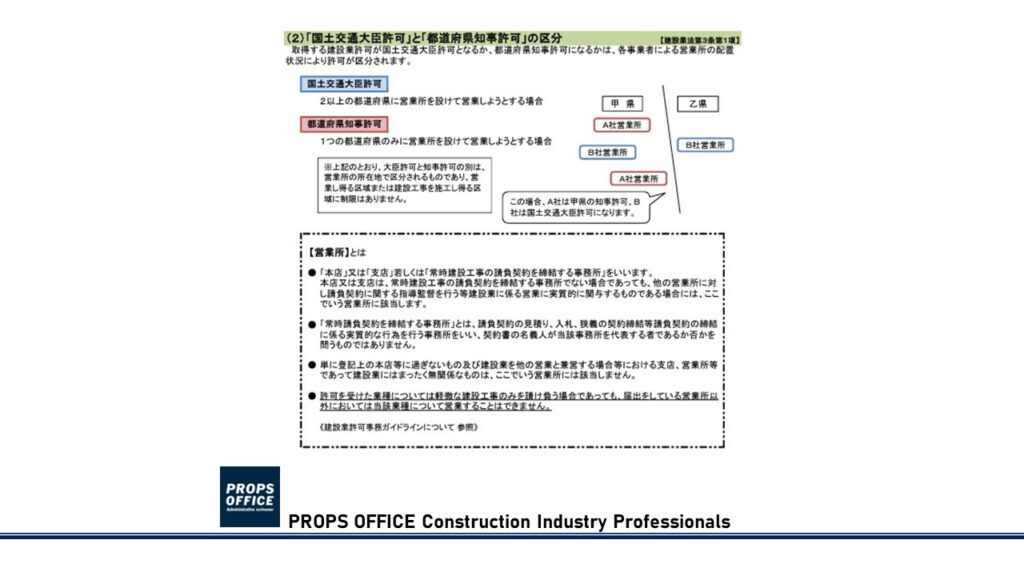

大臣許可・知事許可

「建設業の営業所」の所在地に応じて、大臣許可と知事許可に分かれています。

「建設業の営業所」とは、本店や支店などの常時の契約を締結する事務所を指します。営業所には、事務所としてのスペースや備品・機器を備えている必要があります。登録されていない営業所では、契約締結などの業務を行うことはできません。

営業所が1つの都道府県内に所在する場合、その都道府県の知事から許可が付与されます。

営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣から許可を受ける必要があります。

なお、同じ業者が大臣許可と知事許可の両方を取得することはできません。知事許可でも全国で仕事ができますが、契約を締結する営業所の配置によっては申請先が異なるので注意が必要です。

一般許可・特定許可

下請契約の金額や規模によって、一般許可と特定許可の区分が存在します。

元請業者が4500万円以上(建築一式では7000万円以上)の工事を下請けに発注する場合には、特定許可を取得する必要があります。この金額には消費税も含まれます。また、複数の工事を発注する場合にはそれらを合算した金額が該当するため、注意が必要です。

特定許可については厳格な要件が定められています。指定建設業については、専任技術者を1級技術者か国土交通大臣認定者から選任しなければなりません。

指定建設業とは、土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舖装、造園の7業種のことをいいます。

5.許可の業種

建設業許可は、29業種ごとに下りるようになります。

業種は、土木一式と建築一式の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されています。同時に2以上の業種の許可を取得することもできますし、追加して取得することもできます。

業種についての理解は、経審や入札に大きく関わるため非常に重要なポイントです。各業種の詳細は、下記の「一式工事」「専門工事」からボタンからご参照ください。

| 土木工事業 | 建築一式工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 |

| 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |

| 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゆんせつ工事業 | 板金工事業 |

| ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |

| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 |

| 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |

6.許可の要件

建設業許可を受けるためには、次の6つの許可要件を備えていることが必要です。

- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

- 営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置できること

- 誠実性があること

- 財産的基礎があること

- 欠格要件に該当しないこと

- 適正な社会保険・労働保険に加入していること

それぞれの要件が、法第1条の目的と深く係わっています。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(経営能力)

法第1条における、請負契約の適正化による発注者の保護を達成するための要件です。

法人の常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当することが必要です。

- 建設業(許可業種を問わない。)に関し、5年以上経営業務の管理責任者(役員、支店長、営業所長)としての経験を有していること

- 建設業に関し、5年以上執行役員等としての経験を有していること

- 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補助する業務に従事した経験を有していること

しかし、近年の我が国は、要件を満たす人員の確保が困難な時代に突入してしまいました。将来の建設業者の担い手を確保するため、一人の人員に限定するのではなく、複数の人員が細分化した要件の一部をそれぞれ満たしている場合についても、許可を認めるように制度が改正されました。その要件が以下の2項目です。

- 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員又は役員に次ぐ職制上の地位における5年以上の建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務を担当する経験を有していること

- 建設業か否かは問わず、役員としての5年以上の経験を有し、かつ、建設業について2年以上の役員経験を有していること。加えて、その役員を補佐する者としてその会社の財務管理、労務管理、業務運営について、5年以上の経験を有する者を各々配置すること。

役員と補佐管理者が、営業所に常勤し、チーム体制を作ることで経営能力要件を満たす事ができるようになりました。

どんな経験を持った人員が必要か、十分に理解ができたと思いますが、肝心の「経営能力」とは具体的にどんなことを指すのでしょうか。もう少し踏み込んで考えてみたいと思います。

国土交通省の昭和46年法改正時の資料に、経管者要件の意義に関する記載がありました。

- 適正な財務管理能力 倒産することなく、資金調達、資材購入、下請契約等を行い、工事を完成させることのできる財務管理能力

- 適正な労務管理能力 建設工事に配置する技術者や技能者を確保し、管理できる能力

- その他不良不適格業者の排除 暴力団関係者や施工能力のない事業者などの不良不適格業者の排除

上記の3つの能力を兼ね備えた人員を配置していることが必要になります。

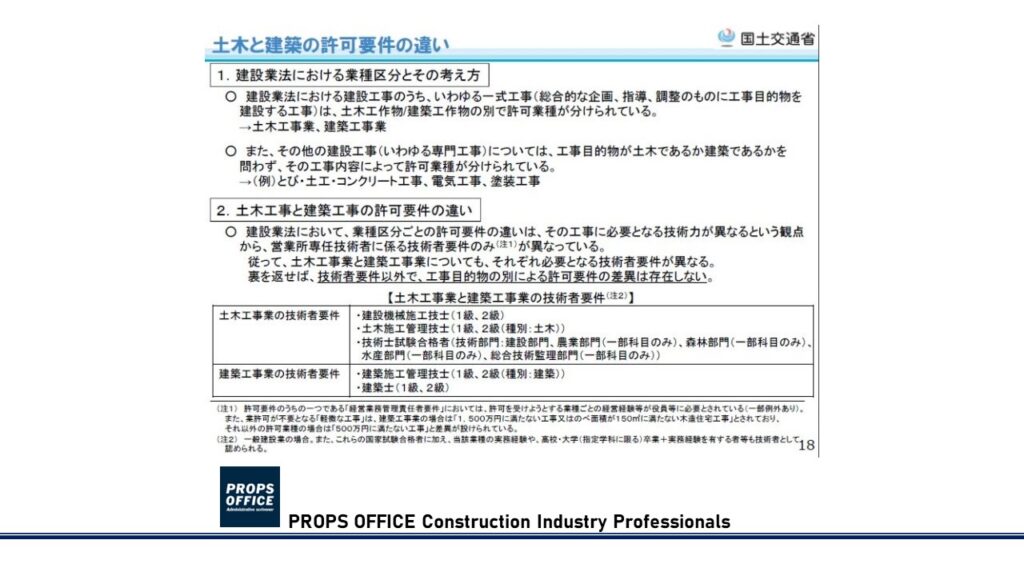

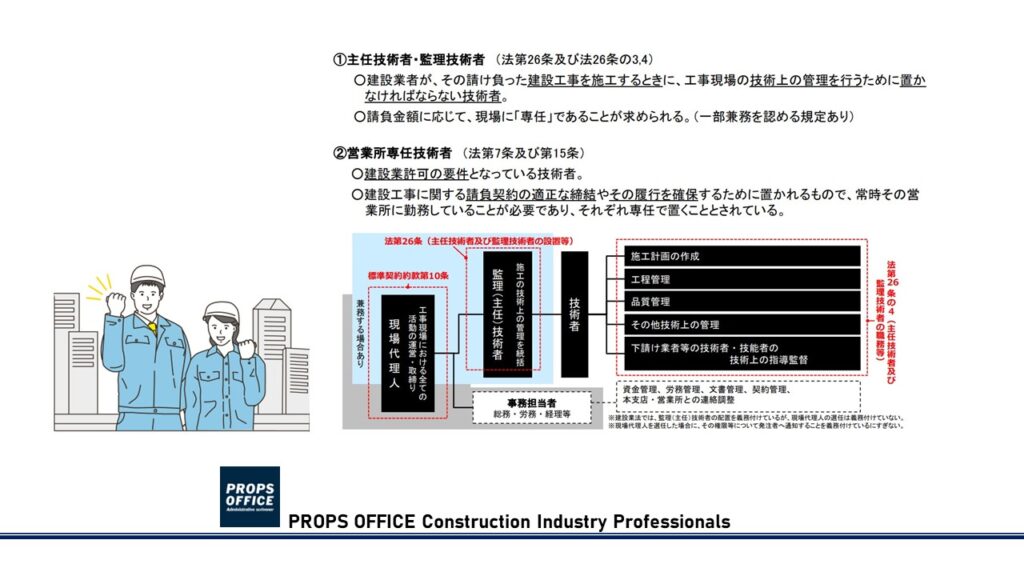

営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置できること(技術力)

専任技術者は、法第1条における適正な施工を確保する目的のために存在します。

建設業は受注産業のため工事金額が莫大になります。完成したものの施工が不安定では、安心して発注することができず、業界自体が成り立たちません。

専任技術者の資格は、一般許可と特定許可で異なります。例えば、土木一式の許可を取得したい場合、一般許可であれば二級資格者や実務経験10年、指定学科卒業と実務経験のミックスなど様々な方法がありますが、特定許可の場合、指定建設業については一級資格者に限られてしまいます。

上記の通り、これまでの専任技術者の要件はかなり厳しいハードルを課されていました。しかし、将来の建設業者の担い手を確保するため、この要件が令和5年7月より緩和されることとなりました。技士補(第1次検定のみ合格者)が、合格後に実務経験を積むことで専任技術者の要件を満たすようになりました。

誠実性があること(誠実性その1)

法人の役員、支店長、営業所長などが、請負契約において不正をする可能性があってはなりません。建設業者は、信頼性と透明性を確保するためにも、誠実な取引態度を持つことが求められます。この誠実性は、過去の行政処分などの経歴で判断されます。

財産的基礎があること(財産的基礎)

一般許可では、原則として500万円以上の自己資本か資金調達能力が必要です。法第一条で挙げている請負契約の適正履行を達成するために、財産的基礎は不可欠な要件です。残高証明書や融資証明書、創業時においては貸借対照表などで要件を確認されます。

特定許可については、財務諸表における厳しい数値的条件を課しています。その条件は次の4項目です。

- 欠損比率:欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

- 流動比率:流動比率が75%以上あること

- 資本金:資本金が2000万円以上あること

- 純資産:純資産の額が4000万円以上あること

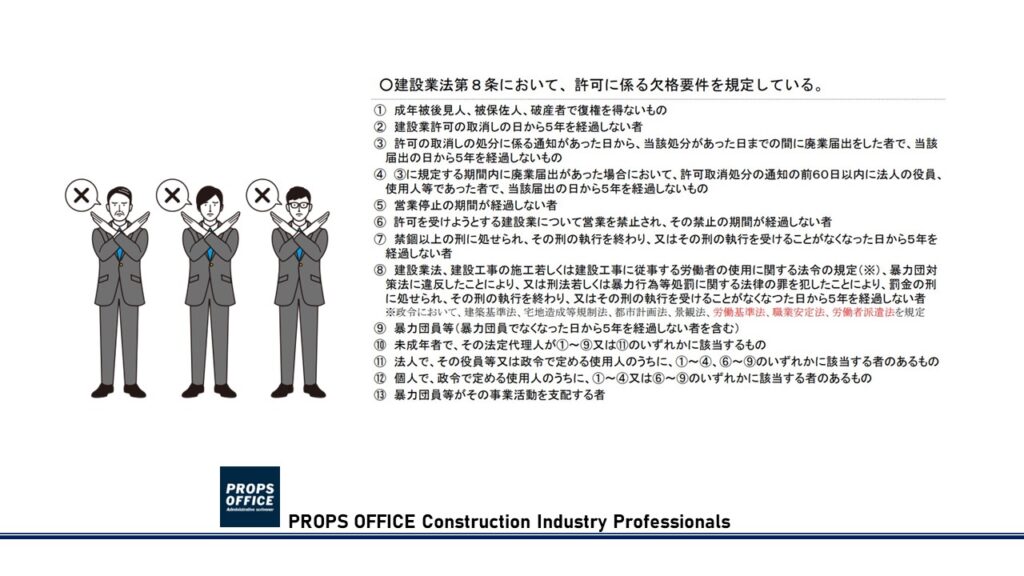

欠格要件に該当しないこと(誠実性その2)

法人の常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当することで、不許可または許可失効をしてしまいます。

- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

- 不正の手段により許可を受けたこと等によりその許可の取消処分を受け、又はその許可の取消し処分を免れるためにした廃業の届出をした日から5年を経過しない者。

- 営業の停止又は営業の禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者。

- 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

- 禁錮以上の刑に処せられた者。

- 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者。

- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者。

- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法の特定の規定(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者。

- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団員等がその事業活動を支配する者。

上記に加えて、もう一つの重要な欠格要件があります。

- 許可申請書又はその添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているとき。

虚偽申請をして上記に該当すると、それが判明した場合に5年間許可が取得できなくなります。

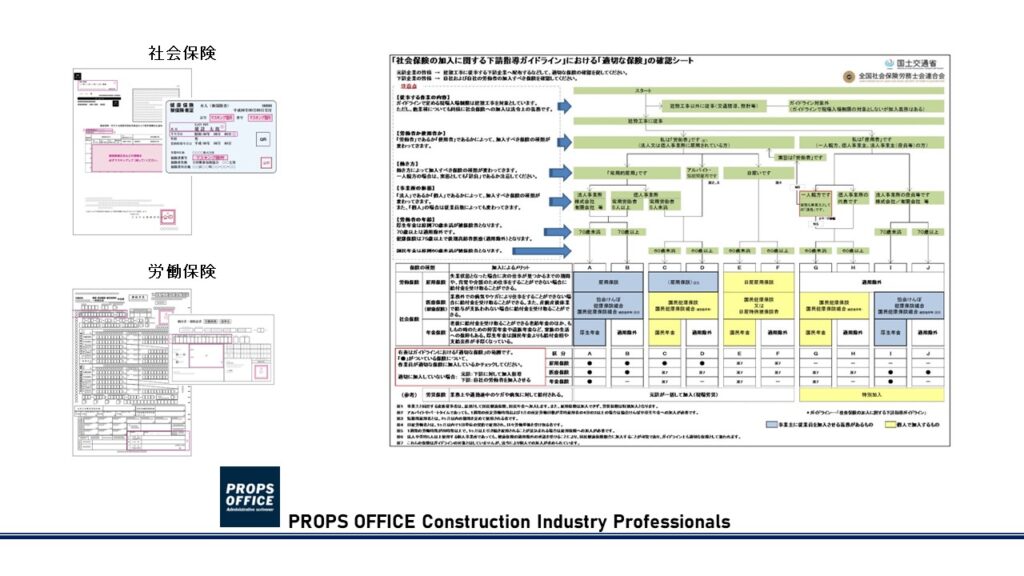

適正な社会保険・労働保険に加入していること

令和3年10月法改正により、適正な社会保険・労働保険加入が要件になりました。

近年の建設業の担い手不足の要因となる、建設労働者の処遇改善という視点から設けられた要件です。建設産業においては下請業者を中心に、法定福利費を適正に負担しない企業が多く常態化しており、それが若年入職者減少の原因となっていました。

7.許可申請

上記の許可要件該当性を確認し、申請書と添付書類を揃えたらいよいよ許可申請となります。知事許可は、主たる営業所を管轄する建設事務所の窓口に申請します。大臣許可は、主たる営業所を管轄する地方整備局建政部の窓口に申請します。

知事許可は申請から30日、大臣許可は申請から90日で、許可が下りる目安となっています。

8.許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。5年ごとに許可を更新しなければ失効してしまいます。

建設業許可は取得してそれで終わりではなく、維持管理が一番重要です。下記のようなケースには十分ご注意ください。

- 営業所を移転したが変更届をせず、更新通知が以前の営業所に届いてしまい、許可の有効期間が切れていた。

- 毎年提出すべき決算変更届出を一度も提出しておらず、更新が間に合わなかった。

- 専任技術者の変更届をしておらず、代わるべきものはいるが、実務経験の証明に時間がかかってしまい、更新が間に合わなかった。

有効期間が満了する30日前までに、更新申請書を提出する必要があります。

建設業許可の維持管理は、是非とも当事務所にお任せください。